Mischa Meier, Geschichte der Völkerwanderung. Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr., München: C.H. Beck 2019 (= Historische Bibliothek der Henkel Stiftung), 1.532 S., 40 Abb., 38 Karten, Hardcover (Leinen), ISBN 978-3-406-73959-0. € 58,00

Wie in dieser Reihe üblich, liegt ein „dicker Brocken“ vor einem. Allerdings sind es „nur“ 1.104 Seiten Fließtext, danach folgen noch einmal rund 250 Seiten mit ausführlichen Anmerkungen sowie weitere 150 Seiten mit Quellen- und Literaturverzeichnis sowie drei Registern. Mischa Meier, Professor für Alte Geschichte an der Universität Tübingen, ist ein Fachmann auf dem Gebiet der Völkerwanderung und nicht nur ein sehr guter Erzähler, sondern auch ein mindestens ebenso guter Analytiker mit der eher seltenen Gabe, beides weitgehend verständlich miteinander zu verbinden. Mehr als zehn Jahre hat er an diesem Buch gearbeitet, das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen, es ist exzellent und eine großartige Synthese der bisherigen Forschungen zum Thema. Bemängeln kann man nur, kleiner Scherz am Anfang, dass man das Buch weder bequem im Bett lesen kann noch auf Bahnreisen mitschleppen oder dauerhaft auf den Knien haben möchte; ein Schreibtischbuch also. Aber wo auch immer man es lesen wird, lesenswert ist es in jedem Falle, auch in kleineren Portionen. Das Buch umfasst elf Kapitel und einen knapp 20-seitigen Epilog und lässt sich durchaus auch „scheibchenweise“ lesen.

Der Begriff „Völkerwanderung“ steht im Buch von Beginn an, schon im Inhaltsverzeichnis, in einfachen Anführungszeichen, denn Meier lässt keinen Zweifel daran, dass dieses seit dem Ende des 18. Jahrhunderts insbesondere von Friedrich Schiller als Epochenbezeichnung benutzte Wort gänzlich unzutreffend ist. Wer denn da „wanderte“, lässt sich nur selten genau feststellen. Dies liegt unter anderem daran, dass die im Duktus der Zeitgenossen so bezeichneten „Barbaren“ kaum etwas Schriftliches hinterlassen haben. Was überliefert ist, stammt aus römisch-griechischer Feder und Sicht und die Begrifflichkeit, das Urteil und die Anschauung wandelten sich im Laufe der fünf Jahrhunderte, mit denen Meier sich beschäftigt. Der Barbarenbegriff war flexibel und vielseitig verwendbar, einmal durchaus positiv, ein anderes Mal völlig negativ. So waren auch die Zuschreibungen und Bezeichnungen für die Hunnen, Goten und Awaren, die von irgendwoher kamen und deren Sprache niemand verstand.

Damit unmittelbar verbunden ist das immer wieder diskutierte Problem des Ursprungs dieser wandernden Gruppen und der Ethnogenese. Fast immer sei der Charakter der Gruppen fließend gewesen, denn es habe sich um heterogene Gebilde gehandelt, für deren Zusammenhalt häufiger keine Kriterien, noch nicht einmal eine gemeinsame Sprache, existiert habe. Meier weist sehr entschieden darauf hin, dass Erzählungen vom Ursprung der „gentes“ einen Zusammenhalt schaffen oder konstruieren und zugleich eine vermeintliche Vergangenheit herstellen, die es nicht gegeben habe. Dieser Prozess ging nicht nur und nicht immer von den „Migranten“ selbst aus, sondern bisweilen auch von römisch-griechischer Seite, denn wie hätte man die neuankommenden „Barbaren“ sonst beschreiben können, wenn man sie nicht voneinander unterschied. Woraus folgt, dass es sich häufiger um Fremd- und nicht um Selbstbezeichnungen handelte, weil die teilweise „bunt“ zusammengewürfelten „Migranten“ gar keine Eigenbezeichnung hatten oder kannten. Den Begriff „Ethnogenese“ hält Meier für ebenso „unglücklich“ wie den älteren der „Stammesbildung“ und bietet stattdessen „Transformation“ an. Lassen wir es hier bei der Feststellung bewenden, dass wissenschaftliche Begriffsbildung nur selten die historische Realität erfasst, sondern im Max Weberschen Sinne Idealtypen generiert, um sinnvoll arbeiten zu können. Nicht nur an diesem Beispiel zeichnet Meier wieder und wieder die Diskurse der Wissenschaft nach und macht deutlich, wie fragil unser Wissen bisweilen ist und welche Anstrengung es kostet, aus den heterogenen und widersprüchlichen Quellen einen Sinnzusammenhang herzustellen und adäquat zu beschreiben.

Zahlreiche „Barbaren“ standen übrigens seit langer Zeit in Diensten des Imperium Romanum, waren aufgestiegen und zu römischen Bürgern geworden. Zudem griff Rom immer wieder in die barbarische Welt (barbaricum) ein, beispielsweise durch Geschenke, um bestimmte Ziele zu erreichen, oder durch die Anwerbung von Soldaten. Letztlich, so konstatiert Meier, sei die Trennung zwischen Römern und Barbaren zumeist irreführend. Wie die Griechen seit den Zeiten des Hippokrates im 5. Jahrhundert v. Chr., waren auch die Römer der Ansicht, dass das Klima für die „Mentalität“ der Barbaren eine wichtige Rolle spielte; eine Meinung, die auch Aristoteles teilte. Seit dieser Zeit wissen wir, dass mit zunehmend rauerem Klima auch die Menschen wilder und unbeherrschbarer werden und im Norden, das schrieb schon Herodot, die Menschenfresser leben. Allerdings waren gut ein Jahrtausend später die Hunnen die barbarischsten der Barbaren, die nun definitiv nicht aus dem Norden kamen. Wer denn diese Hunnen waren, muss offen bleiben, denn zureichende Belege über ihre Herkunft gibt es nicht.

Abgesehen von dem bekannten Allgemeinplatz, dass Menschen nun einmal migrieren, führt Meier eine ganze Reihe von Ursachen für diese Migrationsprozesse an. Dazu gehörten Kriege und Bürgerkriege, demographische Probleme, Katastrophen, Hungerkrisen, Seuchen und, wie schon Seneca im Jahre 41 nach Chr. konstatierte, die Anreize wohlhabender Gesellschaften. Zudem kam es häufiger vor, dass Migration und Sesshaftigkeit miteinander abwechselten. Selten übrigens gab es auch nur eine Ursache für die Wanderungen. Dabei gab es im Wesentlichen zwei Formen, die wandernden Verbände und umherstreifende Armeen, wobei beide von Frauen und Kindern begleitet wurden. Geographisch stehen dabei Europa, Nordafrika, Kleinasien sowie die Territorien der Perser und Araber im Vordergrund. Dies verfolgt er über einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten hinweg bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, nimmt also auch die Entstehung des Islam und die Zeit bis zum Ende des Kalifats der Umayyaden in den Blick.

Nun ließe sich einwenden, all dies sei schon häufiger beschrieben worden, was durchaus zutrifft. Allerdings bewegt sich Meiers Buch auf einem sehr hohen Niveau und stets auf der Höhe der Forschung, zieht auch die Ergebnisse anderer Wissenschaften heran und warnt davor, von den neuesten Entwicklungen, etwa der „genetischen Geschichte“ (HistoGenes), wie sie vor allem von dem amerikanischen Historiker Patrick Geary vertreten wird, allzu viel zu erwarten. Dies könne auch in Sackgassen führen. Da ist die deutsche Geschichtswissenschaft längst nicht so schlecht aufgestellt, wie dies jüngst wieder einmal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Nr. 117, 20.5.2020, S. N 3) behauptet wurde.

Grundlegend macht Meier auf eine Zunahme des Gewaltpotentials aufmerksam, das von den als „Warlords“ bezeichneten militärischen Führern ausging und mit einer Militarisierung aller Lebensbereiche zusammenhing. Die Pax Romana befand sich im Niedergang, womit der Ordnungsrahmen mehr und mehr entfiel und schließlich gänzlich wegbrach, ohne dass eine neue Ordnung, die auf sich warten ließ, entstanden wäre.

Neben die wachsende Gewaltbereitschaft trat eine immer stärkere Prägung der Gesellschaft durch die Religion, wobei Ostrom, also Byzanz, davon weit stärker als Westrom betroffen war. Da sich, so Meier, alles in Bewegung befand, stellte die Religion eine Art Anker dar, an dem sich die Zeitgenossen festhalten konnten, um einen sicheren Standpunkt zu gewinnen (S. 49). Diese religiöse „Durchdringung des Alltags“ bezeichnet Meier im Anschluss an Averil Cameron als „Liturgisierung“. Sie habe sich in alle Gebiete bis zur arabischen Halbinsel ausgedehnt und sei auch für die Entstehung und Ausbreitung des Islam verantwortlich gewesen. Am Ende weist Meier darauf hin, dass Byzanz im Unterschied zu Rom deshalb bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts überlebte, weil es eine „außergewöhnliche Flexibilität“ in der Bekämpfung von Krisen entwickelt habe, die letztlich das Überleben sicherte. Dazu habe die Herausbildung einer einheitlichen politischen ‚Reichstheologie‘ einen erheblich Anteil geleistet. Sowohl zu Beginn als auch am Ende warnt Meier vor „Vergleichen oder gar Parallelen“ mit den gegenwärtigen Geschehnissen, also der sogenannten Flüchtlingskrise zwischen 2015 und 2017, da sich komplexe Sachverhalte nicht problemlos reduzieren ließen, denn die Phänomene hätten sich unter fundamental unterschiedlichen Rahmenbedingungen vollzogen. Das wird wohl leider niemanden daran hindern, dies dennoch zu versuchen. Aber die Geschichte eignet sich nun einmal nicht für verkürzte Schnellschüsse und simplifizierende Analogien und Parallelen. Halten wir fest, dass dies ein rundum gelungenes Buch ist – ein paar illustrierende Abbildungen mehr hätten nicht geschadet –, dem viele Leser/innen zu wünschen sind.

Prof. em. Dr. Dittmar Dahlmann (dd), von 1996 bis 2015 Professor für Osteuropäische Geschichte an der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Bonn, hat folgende Forschungsschwerpunkte: Russische Geschichte vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, Wissenschafts- und Sportgeschichte sowie Migration.

ddahlman@gmx.de

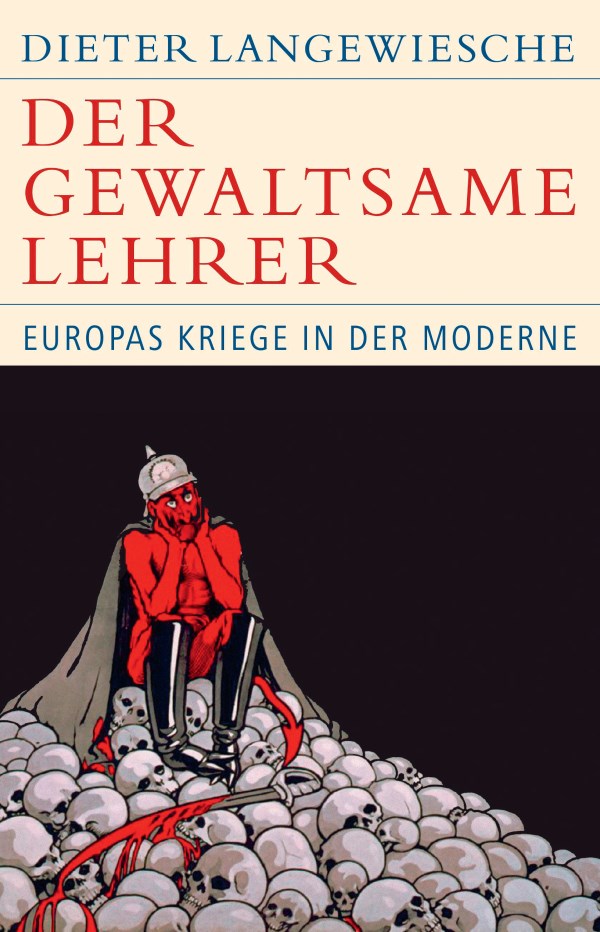

Dieter Langewiesche, Der gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne. München: C. H. BECK, 2019. 512 S. mit 54 Abb., 6 Tabellen und 9 Karten. Gebunden. ISBN 978-3-406-72708-5. € 32,00

In das dunkelgraubraune Leinen des Einbands sind vorn, wie auf drei Buchrücken, die Buchstaben G H S eingeprägt: Dieses Buch zu veröffentlichen hat die „Gerda Henkel Stiftung“ ermöglicht (Seite 2). Der Schutzumschlag zeigt eine versonnen auf einem Haufen bleicher Totenschädel sitzende blutrote rotgeschwänzte Gestalt im Feldherrnmantel, Pickelhaube auf dem Kopf, hohe Schaftstiefel an den paarhufig endenden Beinen, einen bluttriefenden Säbel vor sich: ein US-amerikanisches Plakat nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten im April 1916 gegen Deutschland in den Ersten Weltkrieg. Im Buch zeigt die Abbildung auf Seite 102 eine Straßenkundgebung im April 1918 in Washington, D.C.: Der Stummfilm-Mime Charlie Chaplin, geboren 1889, im selben Jahr wie Adolf Hitler, ruft auf zur Zeichnung von Kriegsanleihen.

Auf der Seite „Dank“ vor dem Literaturverzeichnis (422450) erfährt der Leser die Entstehungsgeschichte des Buches. Langewiesche, Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Tübingen, und drei Fachkollegen forschten und lehrten seit 1990 zum Ersten

Weltkrieg in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mitfinanzierten Projekt; Examens- und Doktorarbeiten brachten ihre Ergebnisse, in den Anmerkungen (452-504) erkennbar, ein. Für die Beteiligten war das Projekt so anregend, dass ein Kreis in Tübingen weiterarbeitete im von 1999 bis 2008 eingerichteten DFG-Sonderforschungsbereich Kriegserfahrungen.

Der Obertitel des Buches stammt laut Vorwort (11-12) aus Thukydides’ Geschichtswerk über den Peloponnesischen Krieg, in dem Thukydides im Jahre –424 ein athenisches Kontingent befehligte; die immer rücksichtsloser kriegenden Spartaner zwangen Athen –404 zur Kapitulation. Belehrt Krieg die Siegenden und ebenso die Unterlegenen, dass Gewaltanwendung der eigenen Polis nützen würde? Kapitel II.1 – „Europas Kriege in der Welt: 18. Jahrhundert“ (31-58) – konzentriert sich auf den Krieg 1756– 1763. Der Preußenkönig Friedrich II. und die Herrscherin über Österreich, Ungarn und Böhmen Maria Theresia führten Krieg um Schlesien. In Nordamerika war 1755 Streit zwischen England und Frankreich um das obere Ohio-Gebiet ausgebrochen. In Europa sprang Großbritannien aus Besorgnis um das Kurfürstentum Hannover, mit dem der Thron seit 1714 in Personalunion verbunden war, Preußen bei. An der Seite Österreichs setzte Frankreich Truppen in Schlesien ein. Das schwächte Frankreichs Kampfkraft in Nordamerika, so dass die Briten siegten. In einer Parlamentsdebatte in London im Dezember 1762 zum geplanten Friedensabkommen äußerte William Pitt der Ältere in einer dreistündigen Rede zur Neugestaltung der globalen politischen Ordnung: „America had been conquered in Germany“. Der Friede von Paris 1763 machte England zur ersten Kolonialmacht der Welt. Die Abbildung auf Seite 54 gibt ein Gemälde von 1770 wieder: General James Wolfe stirbt in der siegreichen Schlacht um Quebec 1759; unter den ihn umgebenden Menschen sitzt ein Indianer mit Medizinbeutel und europäischer Flinte. Eine Lehre für England: Der Heimat kann aus Krieg Vorteil erwachsen auch fern der Heimat.

In jener Zeit der Welt-Kriege Europas außerhalb von Europa schrieb Kant in Königsberg 1795/1796 „Zum ewigen Frieden“: Es ist nun „so weit gekommen“, dass „die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird“ (Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel, Band VI, 1964, 216). Der weltbürgerlich gewordene Erfahrungsraum gibt zu bedenken auf, wie Völker darin beieinander würden leben können. Selbst bei „dem großen Philosophen des Friedens“ Kant findet Langewiesche den Gedanken, Krieg sei „ ‚ein unentbehrliches Mittel‘, das menschliche Geschlecht voranzubringen“ (14).

In der Friedensforschung der FEST, Heidelberg, haben wir Mitte der 1960er Jahre zu fragen begonnen: Wodurch kommt es zu Krieg? Langewiesche fragt: Wozu ist es durch Krieg gekommen?

Kapitel I „Ohne Krieg kein Fortschritt“ (13-29) skizziert die Sachverhalte, mit denen Europas Kriege in den letzten drei Jahrhunderten sich verquickten: Revolution als OrdnungsUmschwung, und Nation und Nationalstaat als politische Ordnung. Übrigens sind „Sachen“ im „Register der Personen, Orte, Länder, Regionen, Staaten“ (506-512) nicht enthalten.

Kapitel II „Europas Weltkriege gestalten die globale Ordnung“ (31-148) betrachtet im Überblick Kriege im 18. Jahrhundert, in der napoleonischen Ära und nach dem Wiener Kongress 1815, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg im 20. Jahrhundert sowie „Krieg gegen den Terror“ im 21. Jahrhundert. Geschichtsregeln, die sich für Langewiesche ergeben, sind in weiteren Kapitelüberschriften formuliert: III. „Ohne Krieg keine erfolgreiche Revolution“ (ab 149), ein Längsschnitt der Nationenentstehung, IV. „Ohne Krieg kein Nationalstaat und keine Nation“ (ab 261), zur Veränderung der Nationalstaatsverteilung, V. „Ohne Krieg kein Kolonialreich und keine Dekolonisation“ (337-400). „Der Krieg erschafft und zerstört.“ (21)

Zeitgleich mit der Entdeckung Amerikas 1492 war im Römisch-Deutschen Reich eine Reform der Reichsverfassung angebahnt und 1495 verkündet worden: der Ewige Landfriede, der allein der Zentralgewalt das Recht auf Gewaltanwendung einräumte. Wer sich in der Folgezeit als Haupt des politischen Gemeinwesens verstand, beanspruchte das Recht auf Kriegführung, ius ad bellum, für sich. Kant konstatiert am Anfang von „Zum ewigen Frieden“: „Staatsoberhäupter“ können „des Krieges nie satt werden“ (VI 195). Nachdem in der Französischen Revolution der König 1792 geköpft worden war (192) – wie der englische König 1649 nach Cromwells Sieg im Bürgerkrieg (160) –, griff Napoleon bei dem Umgestalten Europas in ein französisches Imperium bis nach Russland aus. In Moskau angekommen, fand sich weit und breit kein feindliches Heer zum Besiegen. So zog die Grande Armee unverrichteter SchlachtDinge ab (66). Die antinapoleonisch vereinten europäischen gekrönten Häupter hielten sich fortan gegenseitig von Übergriffen aufeinander ab bis zum Ersten Weltkrieg. Sie kamen überein, den Krieg einzuhegen (406-407) durch ius in bello (27-28).

Außerhalb Europas aber blieb es, wie vor der Delegation der Gewaltanwendungsbefugnis an die Spitze der politischen Macht, beim „Kleinkrieg“. Nordamerikanische Indianer im 18. Jahrhundert rühmten sich gegen das eindringende europäische Militär, bei ihnen sei jeder sein eigener Offizier. Alexis de Tocqueville sah 1841 europäische Offiziere in kolonialen Räumen auf eigene Faust Vernichtungskrieg führen (352): „In militärischer Hinsicht bewundere ich diese Männer, aber ich bekenne, dass sie mir Furcht einflößen.“

Europäer, sich als Weltmeister dünkend, gerieten angesichts der Erfahrung, von „Unterentwickelten“ nicht als überlegen respektiert zu werden, in Panik. So missdeutete

1904 ein Kolonialoffizier in Deutsch-Südwest-Afrika den Rückzug der Herero mit allem Volk und Vieh als Schlachtordnung und vernichtete den Feind (376-378). Im Kapitel VI (401-421) „Rückblick und Ausblick“ fragt Langewiesche (ab 411): „Die Europäische Union als Ende des Europas der Kriege?“ Wenn Europa die Risiken und Nebenwirkungen seines Erfolgsmodells Nationalstaat nun durch eine überstaatliche Ordnung zähmen will, sollte es lieber nicht zum Kriegsherrn werden wollen. Allerdings scheint die „Idee des gerechten Krieges“, bellum iustum, in der Gegenwart weiterzuwirken (27-29): Zur Durchsetzung der Menschenrechte oder zur Prävention drohenden Völkermords dienende „humanitäre Intervention“ macht „Krieg als Fortschrittsmacht“ zum „Handlungsinstrument einer Weltinnenpolitik“ (18).

Dieses Buch regt zum Studieren an. Es macht bewusst, was alles der Geschichtsverlauf, dem die Jetztzeit aufsitzt, zu bedenken gibt, wenn er betrachtet wird aus dem „Sehepunkt“ (im Register zu finden unter dem Namen des Historikers Johann Martin Chladenius, der den Begriff 1752 fand) eines den Globus umfliegenden Satelliten. Da streift man Ereignisse noch und noch: etwa Japans Sieg über die Streitmacht Russlands 1905 in Ostasien und die anschließende Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin am 28. Juni 1905 bei Odessa nahe der Halbinsel Krim, berühmt durch Sergej Eisensteins Film 1923 (218), oder die Schrumpfung des Osmanischen Reichs – die Karte auf Seite 255 zeigt es 1914 ausgedehnt von der östlichen Mittelmeerküste entlang der Ostküste des Roten Meeres bis zur Südspitze der arabischen Halbinsel und an der Westküste des Persischen Golfs bis Bahrain – 1920 zur Türkei, in der beim Angleichen an den europäischen Normalstaat, den Nationalstaat, die Armenier beträchtlich störten, also ausgeschaltet werden mussten (253).

In der interdisziplinären Forschungsstätte in Heidelberg bezogen wir zwar auch „Historische Friedensforschung“ ein, aber bei weitem nicht so gründlich, wie Langewiesche und Kollegen „Historische Kriegsforschung“ betrieben haben. Galt Krieg auch Kant als ein „unentbehrliches“ Besserungsmittel für „das menschliche Geschlecht“? An der Stelle, die Langewiesche (14) zitiert, spricht Kant von der „Kultur“, die „noch weiter zu bringen“ sei (VI 99-100). Nicht der Lehrer Krieg bessert den Menschen, vielmehr soll der Mensch bessern, meint Kant, nämlich die von ihm zu kultivierende Lebensordnung der „Idee eines Weltbürgerrechts“ kontinuierlich annähern durch Ergänzung des Rechts „zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden“ (VI 216-217). (it)

Ilse Tödt (it), Dr. phil., Dr. theol. h.c., seit 1961 nebenamtlich Kollegiumsmitglied der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) Heidelberg.

itoedt@t-online.de